罗晋父亲去世享年70岁

罗顺希是江西铜鼓县的一名医生,一生未在公众视野中留下痕迹。公开资料中找不到他的职业荣誉或媒体报道,但在亲友口中,他以严谨、务实著称。他并非名医,却在基层医疗岗位上默默耕耘多年。在那个医疗资源匮乏的小城,他是街坊邻里信赖的“罗医生”。他既懂中医,也通西医,常为邻里开方问诊,从不张扬。他的职业底色,是责任与朴素。

这位父亲对儿子罗晋的影响深远。据知情人士透露,罗顺希对子女教育极为重视,信奉“吃苦立身”。少年时期的罗晋曾被父亲送去工地劳动,体验生活艰辛;也曾被送入武术学校,磨炼意志与体魄。这些经历,后来被罗晋在采访中轻描淡写地提及,但其中的严厉与深意,唯有亲历者才懂。他不是溺爱的父亲,而是以行动传递价值观的引路人。

最关键的转折发生在上世纪90年代。当罗晋萌生演艺梦想时,许多人不解,甚至反对。但罗顺希没有简单否定,而是认真倾听,最终选择支持。他不仅同意儿子报考北京电影学院,还亲自陪同赴京考试。这一决定,在当时并不容易。演艺行业在彼时仍被视为“不务正业”,而一位医生父亲愿意为儿子的梦想背书,足见其开明与远见。罗晋后来的演艺之路,起点虽在北京,根却深扎于父亲的默许与护航。

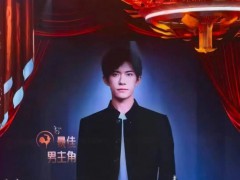

罗晋如今已是家喻户晓的演员,从《安家》到《庭外》,他塑造的冷静理性角色常被观众称道。但鲜有人知,这种沉稳气质,或许正源于父亲的言传身教。他在镜头前克制、内敛,一如父亲在生活中的作风。在父亲病重期间,罗晋暂停工作,全程陪伴在北京,未对外多言。这种沉默的守候,是儿子对父亲最深的回应。

近年来,罗晋与妻子唐嫣的婚姻屡被猜测。2025年,“婚变”传闻再起,但事实却与传言相悖。两人于2018年结婚,育有一女,家庭生活平稳。2025年8月,他们还被拍到一家三口在迪士尼游玩,画面温馨。罗晋曾在2023年探班唐嫣剧组,互动自然。所谓“长期分居”,实为职业常态——罗晋多在北方拍戏,唐嫣则选择在上海接戏,以便照顾女儿。聚少离多,是许多演艺家庭的现实,而非感情破裂的证据。

网络曾有声音称,两人离婚源于商业关联断裂。但公开企业信息显示,唐嫣名下公司多于2020年前注销,罗晋目前仅有一家工作室存续,双方并无共同持股或商业合作。企业调整是行业常态,与婚姻状态无直接关联。此次父亲病重期间,罗晋未回应任何传闻,专注家庭事务,反而印证了其对私人生活的守护。

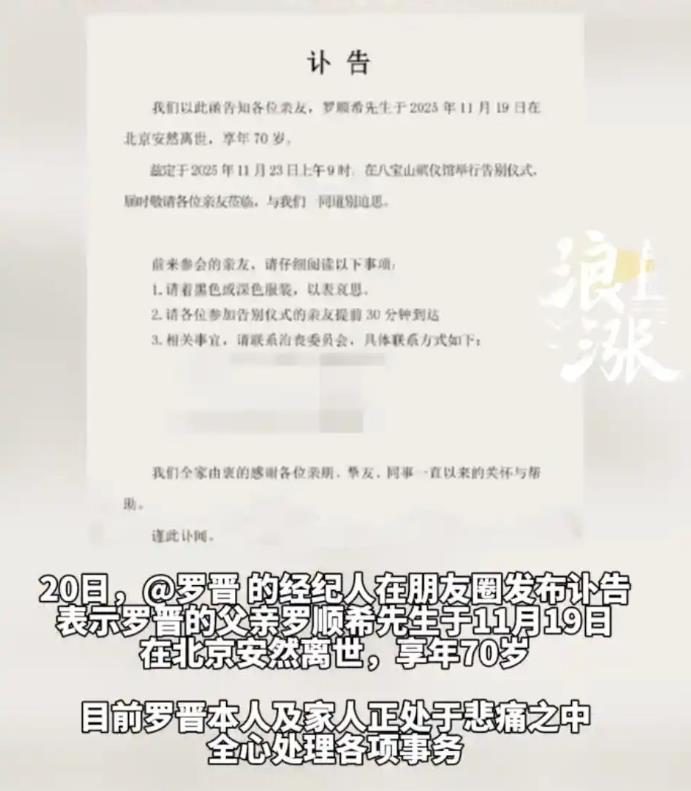

罗顺希的丧事安排,延续了他一生的风格:简洁、务实、拒绝喧嚣。家属未邀请媒体,未设置悼念专区,也未借机进行任何形象经营。这种低调,与当下一些公众人物将私人事件转化为流量的做法形成鲜明对比。在情感被消费的时代,这份克制显得尤为珍贵。它传递的是一种价值观:有些事,不必公开;有些痛,无需围观。

罗晋有四位姐姐,他是家中最小的孩子。父亲的离去,不仅是一个家庭支柱的倒塌,更是一代人精神传承的终结。罗顺希那一代人,成长于物质匮乏年代,信奉勤勉、责任与隐忍。他们不善表达爱,却用行动为子女铺路。他的教育方式或许严厉,但背后是深沉的期望。今天,当“鸡娃”与“躺平”成为热议话题,罗顺希式的父亲提供了一种中间路径:既严格要求,又尊重选择。

这一事件也折射出公众对明星私生活的过度关注。一条讣告,本应是私人哀悼的开始,却迅速成为热搜话题。网友讨论追悼会细节、分析夫妻关系、猜测家庭动态,仿佛每一个环节都可供解读。但真正的理解,应建立在尊重边界的基础上。我们可以通过公开信息了解一个人的生平,但不应以窥探代替共情。

未来,罗晋或将重新投入工作,生活继续向前。但父亲的离世,注定在他生命中留下深刻印记。他曾说:“我爸爸是个很普通的人,但他教会我怎么做人。”这句话,或许是对罗顺希最好的注解。他不是名人,却以平凡之躯,塑造了一个演员的精神底色。

在这个信息爆炸的时代,我们习惯了快速消费新闻,却容易忽略事件背后的人性温度。罗顺希的离去,提醒我们:有些故事,不需要戏剧性;有些告别,值得被安静地记住。